Every Mother is a Working Mother

Par Adore Goldman et Latsami

Dans notre société, la sexualité est un produit que toutes les femmes sont forcées de vendre d’une manière ou d’une autre. En tant que femmes, notre pauvreté ne nous laisse pas beaucoup le choix. En échange de leurs services sexuels, les putains reçoivent de l’argent en espèces, et les autres femmes, un toit au-dessus de leur tête ou une sortie. Dans les deux cas, il y a un échange, mais ni les ménagères ni les putains ne sont reconnues comme des travailleuses.1

Ce texte est le compte-rendu d’une enquête militante que nous avons menée. Nous nous sommes entretenues avec trois mères/parents TDS afin d’explorer leur expérience de la maternité/parentalité, particulièrement entourant leurs relations antagonistes avec les institutions de l’État.

- Rebecca est une femme blanche, mère de deux jeunes enfants dont elle a la garde à temps partiel. Elle a commencé le travail du sexe après s’être séparée du père de ses enfants. À travers les années, elle a travaillé comme camgirl et escorte.

- Anita est une personne queer autochtone et parent de deux enfants qui sont maintenant adulte et adolescent. Iel est TDS depuis la fin des années 1990 et a travaillé dans plusieurs secteurs de l’industrie. Iel est maintenant organisateur.rice communautaire et escorte. Iel est également un.e ancien.ne utilisateur.rice de drogues, ce qui l’a mené.e à entrer en contact avec différentes institutions de santé et de services sociaux.

- Chantal est autochtone et mère monoparentale d’une fille de 16 ans. Elle travaille dans l’industrie du sexe depuis l’âge de 14 ans et est maintenant masseuse érotique.

Pour toutes, le travail du sexe a été un outil pour lutter contre la précarité économique à laquelle les mères seules sont trop souvent confrontées. Cette stratégie est toutefois jugée sévèrement et le stigma qui l’accompagne impacte leurs enfants. Trop souvent à la stigmatisation s’ajoute la répression. En effet, la menace de signalement à la protection de la jeunesse est utilisée pour contrôler les TDS, que ce soit par les ex-conjoints, les propriétaires ou par différents acteurs du système de santé et des services sociaux.

La madonne et la putain

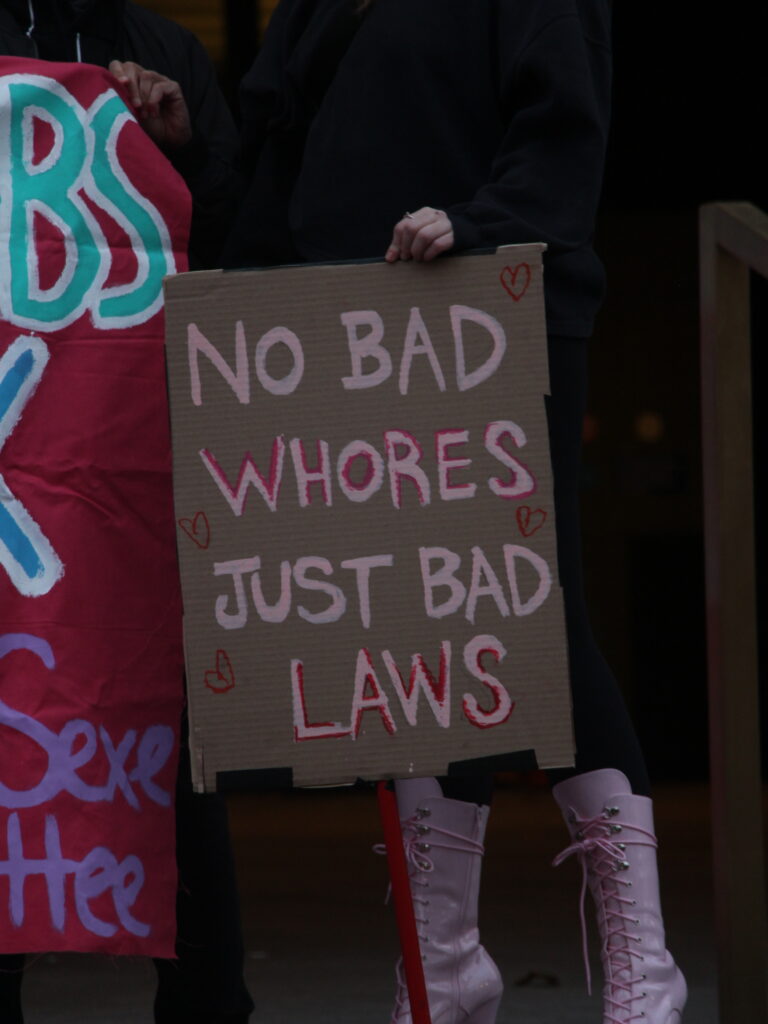

Nous partons du principe que le sexe et la maternité font tous deux partie de la catégorie du travail domestique, et que ce travail sert à reproduire la force de travail d’aujourd’hui et de demain. En enfantant, en prenant soin et en éduquant, les femmes et les personnes queer/trans produisent la prochaine génération de travailleur.euse.s. Dans le cadre du couple hétérosexuel, le plus souvent, ce sont elles qui cuisinent, font le ménage et baisent pour s’assurer que les travailleurs d’aujourd’hui soient frais et dispos à se remettre à l’ouvrage le lendemain. Ainsi, le travail sexuel, tout comme la maternité, est un devoir que les femmes doivent remplir par amour, mais surtout, sans rémunération. Apparaissent alors deux catégories de femmes : la femme respectable et honnête d’un côté, qui se plie aux exigences de la reproduction sociale, et, de l’autre, la dévergondée, la déviante, qui refuse d’accomplir ce travail gratuitement, notamment en ce qui concerne la sexualité. Cette dichotomie assigne les femmes au travail domestique, tout en les privant d’un salaire ou d’un pouvoir sur leurs conditions de travail. Dans ce contexte, la criminalisation des TDS est une partie essentielle de l’application de ces politiques.

Précaires et solidaires!

Les mères travailleuses, they stick together! – Anita

Quand Rebecca a commencé le travail du sexe, c’était pour offrir une meilleure qualité de vie à ses enfants après sa séparation. Sans diplôme, elle voyait bien que les emplois qui s’offraient à elle ne lui permettraient pas d’arriver financièrement. «J’ai fait mes calculs et j’ai vu que ça ne fonctionnait pas!», affirme-t-elle. Une amie l’a introduite à l’industrie du sexe, d’abord comme camgirl, puis comme escorte. Ce travail lui a permis de faire plus d’argent en moins de temps et d’avoir des horaires plus flexibles: «Je pouvais amener ma fille à la gymnastique à 4h et passer du temps avec mes enfants!» Même son de cloche pour Chantal. Lorsqu’elle était sur l’aide sociale, le travail du sexe lui a permis de trouver les fonds pour prendre soin d’elle et de sa fille: «J’ai essayé de me trouver une job “normale”, mais après une semaine de 40h, tu fais 400$ quand tu pourrais faire 700$ en 12h au salon [de massage]».

Toutefois, le travail du sexe demeure un emploi précaire. Pour Anita et Chantal, qui ont toutes les deux travaillé dans des salons de massage, les quarts de travail de 12h posaient problème. Chantal devait également s’assurer de faire garder sa fille quand elle prenait des clients à la maison. Et il n’y a aussi aucune garantie de faire de l’argent! De plus, la criminalisation fait en sorte qu’aucune norme légale en matière de travail ne s’applique. Devant ces obstacles, les TDS bâtissent des réseaux de soutien: «On se faisait des arrangements; tu prends ma fille pendant mon shift et je prends ta fille durant ton shift», explique Anita. L’entraide entre putes vient donc pallier aux difficultés en ce qui a trait au gardiennage atypique.

Le vécu d’Anita, Chantal et Rebecca ne sont pas des exceptions. Les familles monoparentales ayant une femme comme cheffe de ménage sont statistiquement plus à risque de vivre avec des revenus insuffisants.9 Cela s’explique entre autres par le fait qu’une bonne partie de leur temps est dédié à prendre soin de personnes à charge, c’est-à-dire, du travail non-payé. Dans ce contexte, plusieurs se tournent vers le travail du sexe. Ces expériences font écho au rapport What’s a Nice Girl Like You Doing in a Job Like This? du English Collective of Prostitutes.10 Le collectif a comparé les conditions de travail des TDS à celles d’autres femmes et d’une personne non-binaire qui travaillent toustes dans des emplois largement féminisés – des emplois de soins et de services. Parmi ces participant.e.s, une mère monoparentale sans emploi rémunéré a participé et calculé les heures consacrées au soin de ses enfants. Les heures de travail gratuit qu’elle effectuait auprès de sa progéniture dépassait nettement les heures consacrées au travail rémunéré par les autres. Aussi, les femmes ayant des enfants ont rapporté être discriminées à l’embauche pour cette raison. Les frais de garde d’enfants représentaient la moitié des dépenses de ces femmes. Enfin, les TDS interrogé.e.s étaient celleux qui faisaient le plus d’argent en taux horaire. Pour le collectif, au vue de ce rapport, la question n’est pas de savoir pourquoi certaines femmes font du travail du sexe, mais plutôt de savoir pourquoi toutes les femmes ne le font pas.

Fils de putes ou fils de joie?11

Le travail du sexe transforme également l’expérience des enfants et leur relation avec leur mère. Anita et Chantal ont des enfants qui sont en âge de comprendre ce qu’iels font comme travail. Pour les deux, le travail du sexe a permis d’ouvrir la discussion avec leurs enfants sur la sexualité, le consentement et la santé sexuelle et reproductive. Cela fait partie de leur travail, et iels partagent leur expertise avec leurs ados. Iels leur transmettent également des connaissances quant aux ressources communautaires, ce qui leur facilite l’accès à des condoms, à des tests de dépistage et à des moyens de contraception.

Chantal espère que cette ouverture permettra à sa fille de ne pas vivre certaines expériences qu’elle a vécues: «Ma mère ne me parlait pas de sexualité. […] Quand j’ai commencé [le travail du sexe], j’étais jeune, j’étais avec un pimp, c’était très violent. Je me demande si le fait que je suis ouverte avec ma fille, ça va faire qu’elle est plus wise. Elle a accès à plein de knowledge que je n’avais pas!» Anita souligne l’importance que ses enfants connaissent leurs droits, qu’iels travaillent dans l’industrie du sexe ou au Mcdo.

Toutefois, les enfants font aussi l’expérience du stigma. Être un «fils de pute» est une insulte qui résonne différemment dans les oreilles des enfants des TDS. «Mes enfants se demandent si c’est dirigé contre eux», explique Anita. Étant donné son militantisme, ses enfants entendaient parler de travail du sexe dès un jeune âge, mais iel explique que c’est en grandissant que sa fille a compris de quoi il s’agissait. «Il fallait démêler ce qui était la réalité versus ce qu’on voit dans les films!» Iel a dû accompagner ses enfants dans leur manière de gérer cette information. «Tu ne veux pas dire que c’est un secret, parce que tu ne veux pas que tes enfants apprennent à garder des secrets s’il y a un abus. Mais il faut le dire à des personnes de confiance. Tu ne peux pas le dire à l’éducatrice spécialisée à l’école, par exemple.» Et pour cause, pour les TDS et leurs enfants, le dévoilement de ce métier entraîne souvent de graves conséquences.

Les emplois typiquement féminins qui étaient préalablement administrés par l’Église – protestante ou catholique – sont désormais laïcisés et pris en charge par l’État et sont utilisés entre autres pour réprimer les TDS. Nathalie Stake-Doucet, docteure en science infirmière et militante, rapporte que Florence Nightingale, une pionnière des soins infirmiers modernes, affirmait que «les travailleuses du sexe renfermaient en elles un mal qui engendrait spontanément la maladie».13 Selon les conceptions hygiénistes de l’époque, la propreté n’était pas seulement physique, mais également morale. Selon la militante, Nightingale était également ouvertement en faveur de la colonisation britannique des territoires autochtones, qu’elle considérait comme civilisatrice.

Simultanément, le travail social se développe pour répondre aux problèmes sociaux qui émergent avec l’urbanisation. Des femmes de classe moyenne se portent garantes de l’application de ces nouvelles normes familiales dans les classes prolétaires et les familles immigrantes.14 Jane Addams, une des fondatrices du travail social, appartenait à ce mouvement dit «hygiéniste».15 Elle participa à développer en 1890 le Home Economics Movement, un regroupement de femmes de classe moyenne, autoproclamées «ménagères de la nation». Ce mouvement cherchait à imposer de nouveaux standards de propreté et de nutrition aux familles, principalement aux familles immigrantes. Addams est également reconnue comme une des grandes combattantes contre la «traite des blanches», un mythe particulièrement répandu à cette époque selon lequel des hommes racisés kidnappaient des femmes blanches pour les forcer à vendre des services sexuels.16

En tenant compte de l’histoire du développement de ces institutions étatiques, il n’est pas étonnant que, encore aujourd’hui, les TDS redoutent leur contact. Et pour cause: le signalement aux services de protection de la jeunesse est une menace constante utilisée pour contrôler les TDS.

Quand Rebecca a dévoilé son métier à sa mère, cette dernière l’a menacée d’informer la protection de la jeunesse. Puisque sa mère travaillait dans le domaine des services sociaux, cela l’a amené à cacher son métier à toustes les intervenant.e.s autour d’elle pendant longtemps: sa psychiatre, sa psychologue, son médecin… l’empêchant d’avoir des soins adéquats. Au final, ses craintes ne se sont pas avérées fondées: sa psychiatre et sa psychologue ont bien réagi à son dévoilement. Toutefois, sa mère à informer le père des enfants de Rebecca de son métier, et celui-ci a fait un signalement. Le dossier a été vite fermé, mais toute cette expérience a été éprouvante pour elle.

Pour Anita, la stigmatisation a commencé alors qu’iel était enceint.e et qu’iel s’est rendu.e dans un centre de thérapie pour sa consommation. Iel explique que «quand tu fais de la prosto de rue, tout le monde pense que tu n’as pas le choix, que tu es forcée et que tu es traumatisée…». Iel a défendu ses droits auprès de ses intervenant.e.s: «J’étais déjà une fière pute!» Quelques années plus tard, une crise psychosociale l’a mené.e à consulter une travailleuse sociale. Cette dernière lui a indiqué que si iel «retombait» dans le travail du sexe, elle n’aurait pas le choix de faire un signalement, ce à quoi iel a répondu: «C’est des paroles comme ça qui fait que les gens sont pas capables de te dire ce qu’ils ont besoin de toi. Je ne te fais pas confiance et si j’étais dans le milieu, je ne te le dirais jamais».

Chantal a également vécu ce genre de rapport avec un travailleur social. «J’étais en crise parce que mon loyer me coûtait 1000$ et mon chèque d’aide sociale était de 300$», confie-t-elle. Toutefois, la relation avec son travailleur social était tout sauf soutenante. «C’était un pervers: il me regardait tout le temps les seins. Quand je lui ai nommé que je faisais des massages à côté pour du extra money, il a fait un signalement!» Elle pose l’hypothèse qu’il espérait des services sexuels gratuits pour acheter son silence. «Peut-être qu’en regardant mes seins, c’était son message!»

La rareté des grands logements place aussi les TDS dans une position vulnérable. Pour Rebecca, l’accès à un logement de taille adéquate a été une difficulté majeure que le travail du sexe lui a permis de surmonter. «C’est la plus grande dépense qui vient avec le fait d’avoir des enfants!» Une difficulté partagée par Chantal, dont le loyer dépassait grandement le montant de son chèque d’aide sociale. Et lorsque les proprios connaissent l’activité de leur locataire, iels se retrouvent dans un rapport de pouvoir qu’iels exploitent. Celui de Chantal la menaçait de faire un signalement à cause de son travail si elle ne déménageait pas. «Ça a marché. Ce n’était pas une chance que je voulais prendre, alors j’ai déménagé…»

Une lutte pour le temps

À la lumière de ces témoignages, on constate que la précarité économique des femmes et des personnes queer/trans est un facteur central dans la décision de pratiquer le travail du sexe, particulièrement quand on a des enfants à charge. Cet état de fait est très souvent utilisé par les militantes anti-prostitution pour défendre «l’abolition de l’industrie du sexe» – qui ne s’est pourtant jamais matérialisée malgré la criminalisation actuelle.

Au contraire, les politiques qui entourent notre activité accroissent la stigmatisation, ce qui mène à la répression des «mauvaises» mères qui pratiquent le travail du sexe. Un élément qui revient constamment dans les témoignages de Rebecca, Anita et Chantal, c’est que la menace de signalement génère beaucoup de peur, mais très peu de ressources au final. Après que son travailleur social ait signalé Chantal, la DPJ n’a pas retenu le signalement mais, personne dans toute cette histoire ne l’a aidée à trouver un logement respectant sa capacité de payer.

Si pratiquer le travail du sexe n’est jamais un choix dépourvu de contraintes économiques, c’est vrai pour l’ensemble des décisions prises dans un monde capitaliste. Comme l’affirme Juno Mac et Molly Smith, TDS et militantes au Sex Workers Advocacy and Resistance Movement, «les travailleur.euse.s du sexe revendiquent la reconnaissance de leur capacité à lutter contre le travail – même de le haïr – tout en étant considéré.e.s comme des travailleur.euse.s. Nul besoin d’aimer ton travail pour vouloir le garder.»17

Ainsi, en tant que mères et TDS, se positionner comme travailleur.euse.s permet de revendiquer les ressources dont on a besoin pour vivre dans des conditions décentes. Nous en avons ici nommé plusieurs: accès à un grand logement et dans sa capacité de payer, des services de garde gratuits et adaptés aux horaires atypiques, des revenus d’aide sociale décents – et pourquoi pas un salaire!

Enfin, ce qui ressort de cet entretien avec Anita, Chantal et Rebecca, c’est que les mères et parents TDS ont besoin de moins de travail et plus d’argent, comme l’illustre les propos d’Anita: «Comme les autres parents, on est toutes en train de se démener pour survivre et offrir à nos enfants ce dont ils ont besoin. On veut avoir plus de temps de qualité avec nos enfants!»

1. Wages for Housework. (1977). «Housewives & Hookers Come Together», Wages for Housework Campaign Bulletin, vol. 1, no 4, Traduit de l’anglais par Sylvie Dupont dans dans Luttes XXX, Inspirations du mouvement des travailleuses du sexe, 2011, Éditions du remue-ménage. ↩

2. L’adoption de la Loi sur la protection des collectivités et personnes victimes d’exploitation en 2014 a rendu le travail du sexe illégal pour la première fois au Canada. Cette loi interdit de promouvoir les services sexuels d’une autre personne, de communiquer dans certains lieux publics pour offrir ses services, de profiter matériellement du travail du sexe et de se procurer des services sexuels quelqu’en soit le contexte. ↩

3. L’industrie légère est associée à la production de biens destinées à la consommation, comme les aliments et le textile. L’industrie lourde renvoie par exemple à l’extraction minière, la métallurgie et le transport ferroviaire. Elle nécessite l’emploie d’outils et de capitaux importants. ↩

4. Silvia Federici. (2021). «Origins and Development of Sexual Work in the United States and Britain», Patriarchy of the Wage. Notes on Marx, Gender, and Feminism, p. 109. ↩

5. En tant que personnes allochtones, nous avons choisi de ne pas expliciter le mot en S utilisé par Anderson puisqu’il est empreint d’une connotation péjorative, raciste et sexiste. ↩

6. Kim Anderson. (2000). «Chapter Six. The Construction of a Negative Identity», A Recognition of Being : Reconstructing Native Womanhood, p. 99- 112 ↩

7. Traduction libre de «virgin frontier, pure border waiting to be crossed». Idem, p. 101 ↩

8. Traduction libre de «these images are like a disease that has spread through both the Native and the non-native mindset» Idem, p. 100↩

9. Au Québec en 2019, 30% des familles monoparentales vivaient sous le seuil de la pauvreté contre 9% des familles biparentales. 75% des familles monoparentales ont une femme comme cheffe de ménage. Malgré un taux d’emploi plus élevé, ces familles sont plus pauvres que les familles monoparentales ayant un homme comme chef de ménage.

Conseil du statut de la femme. (2019). Quelques constats sur la monoparentalité au Québec. p.17

Secrétariat à la Condition féminine Québec. (s.d.) Les femmes monoparentales. Quelques données statistiques pour l’égalité entre les hommes et les femmes ↩

10. English Collective of Prostitutes. (2019). What’s a Nice Girl Like You Doing in a Job Like This? ↩

11. Référence à la chanson de Stromae, Fils de joie (2022). ↩

12. Frédéric Regard. (2014). Féminisme et prostitution dans l’Angleterre du XIXe: la croisade de Josephine Butler. ENS Édition ↩

13. Nathalie Stake-Doucet. (2020). La dame raciste à la lanterne. Revue Ouvrage. ↩

14. Mariarosa Dalla Costa. (1997). «Mass production and the new urban order», Family, Welfare, and the State Between Progressivism and the New Deal, Commons Notion, p.9 ↩

15. Idem, p. 99 ↩

16. Nicole F. Bromfield. (2015). Sex Slavery and Sex Trafficking of Women in the United States, Sage Journals

Pour en savoir plus sur la traite des blanches et l’historique raciste des lois sur le travail du sexe voir Jesse Dekel. (2022). Un très bref survol de l’historique raciste des lois américaines contre le trafic sexuel, CATS Attaque ! Deuxième édition ↩

17. Juno Mac, Molly Smith. (2020). Le sexe n’est pas le problème dans le travail du sexe. Revue Ouvrage↩