Le Pouvoir des villes: Pour une lutte locale

Par Celeste Ivy et Melina May

Au “Canada”, la criminalisation du travail du sexe est de ressort fédéral. C’est la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation du Code criminel qui est appliquée par les forces de l’ordre, les juges et les tribunaux des différentes provinces canadiennes. C’est également cet ensemble de lois qui motivent la mise en place de projets de sauvetage des victimes sur plusieurs territoires. En 2014, alors que la loi venait d’être adoptée, le gouvernement Harper s’est engagé à investir 20 millions de dollars dans la lutte au trafic humain; un peu moins de la moitié irait à l’application de la loi et le reste à des agences et organismes fournissant des services à celles qui souhaitent sortir de l’industrie.

Bien que les villes n’aient pas le pouvoir de criminaliser le travail du sexe directement, plusieurs municipalités et arrondissements tentent d’en contrôler et limiter certains aspects. Dans ce texte, nous souhaitons exposer les pouvoirs qu’ont les villes sur nos conditions de travail. Nous voulons également proposer une organisation locale des TDS : une lutte au sein de nos quartiers et de nos villes nous permettrait une résistance plus directe, décentralisée et spontanée. Nous présenterons des exemples de règlements municipaux répressifs à Montréal, à Laval, à Toronto et à Edmonton : des règlements de zonage qui menacent de faire disparaître nos espaces de travail, l’obligation d’avoir une licence dans certaines villes et ses conséquences sur l’intégrité et la sécurité des TDS. Nous explorerons également la naissance et l’implantation des John Schools au Canada, une supposée alternative au modèle pénal actuel ciblant une certaine démographie de clients. Nous conclurons en proposant quelques stratégies d’organisation et d’actions locales.

Zonage urbain: nos espaces de travail constamment menacés !

Les municipalités font de plus en plus usage des règlements en termes de zonage et d’urbanisme pour cibler et fermer nos milieux de travail. Si ces réglementations sont formulées comme étant destinées à protéger le public des nuisances et assurer la santé et la sécurité publique, nous pensons que leur but est plutôt de précariser les conditions de travail des TDS et «nettoyer» les villes de la prostitution visible qui dérange. Cette stratégie s’inscrit également dans un processus plus large de gentrification.

Lors du Rendez-Vous 2007 Montréal Métropole Culturelle, la Ville de Montréal et l’arrondissement Ville-Marie présentaient le Programme particulier d’urbanisme du Quartier des Spectacles, soit les grandes lignes des plans d’aménagement urbain de la Place des arts. Les changements urbains initiés par ce programme ont comme motivation première le nettoyage visuel du Quartier des spectacles, historiquement le berceau du divertissement et du travail du sexe montréalais nommé le Red Light District, soit- disant dans le but d’embellir un quartier «mort». Ces essais d’élimination remontent aux années 1950, lorsque le maire Jean Drapeau a enclenché diverses campagnes politiques et travaux de rénovations urbaines pour revamper le quartier. L’ironie est forte dans ces discours politiques de faire de Montréal une ville plus culturelle et vivante: le Quartier des spectacles était déjà un pôle culturel, mais d’une manière que la municipalité préférait effacer. Confronté.e.s à la destruction, littéralement, de leur milieu de travail et à une surveillance accrue de la rue, les TDS ont été forcé.e.s de se relocaliser dans des quartiers où leur présence se ferait moins remarquer par les autorités et où la recherche de clients serait plus difficile.

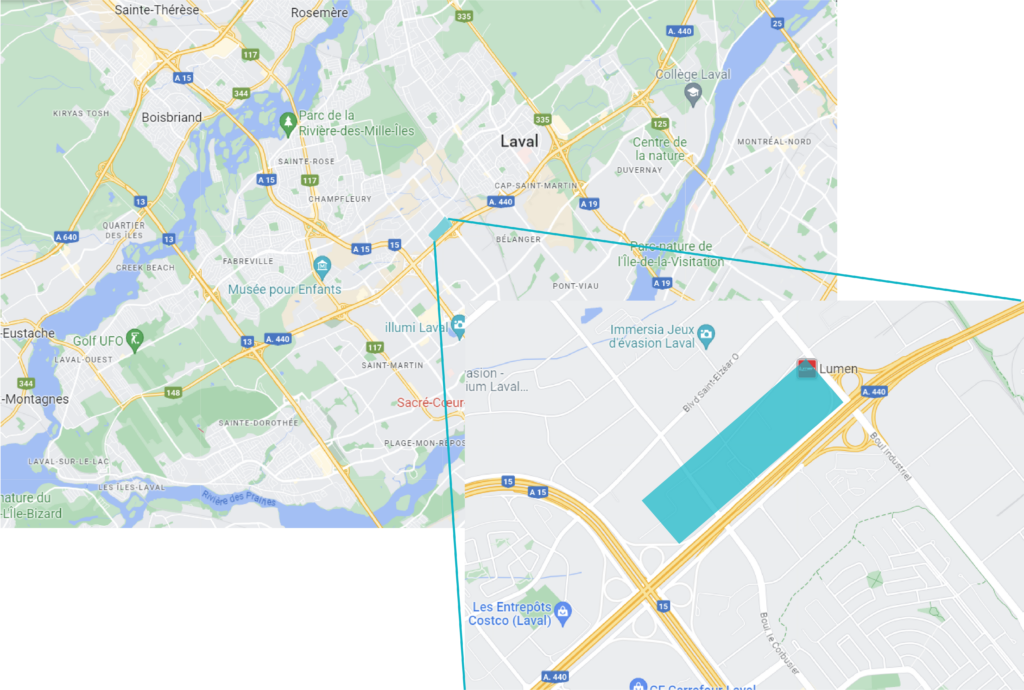

Parmi les tactiques adoptées par les arrondissements et les municipalités, la stratégie du resserrement de l’octroi des permis d’exploitation a prouvé son efficacité dans la fermeture des salons de massage et strip clubs. À Montréal, cette stratégie faisait partie des promesses électorales de l’administration Coderre lors de son arrivée au pouvoir en 2013. Si celle-ci n’a pas aboutie, plusieurs arrondissements à Montréal ont, depuis, adopté des règlements pour se débarrasser des salons de massage dans leurs quartiers. Depuis 2017, l’arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie n’accorde plus de permis d’occupation commerciale aux entreprises soupçonnées de vouloir ouvrir des salons de massage érotiques. Suite à cette décision, huit salons de massage ont vu leur permis d’exploitation être révoqué, les forçant à mettre la clé sous la porte. Ce resserrement des permis avait été proposé par le maire de Projet Montréal, comme quoi, l’effacement de nos milieux de travail est un projet qui rallie autant la gauche que la droite. En septembre 2023, l’arrondissement annonçait vouloir intenter des procédures judiciaires jusqu’à la Cour supérieure afin de faire fermer le dernier salon de massage érotique sur son territoire, Spa Bamboo. Ce salon avait contesté la décision en 2017 et poursuivi ces activités. À Laval, depuis 2018, les salons de massage et les bars de danseuses sont interdits sur l’ensemble du territoire sauf à l’intérieur de la zone industrielle, et ce, pour un maximum de 5 établissements, qui sont tenus de n’afficher aucune enseigne ni publicité. Ce genre de réglementation municipale explique la disparition des clubs à la grandeur du Québec: si on comptait près de 220 établissements il y a quinze ans, aujourd’hui, on n’en compte plus qu’une soixantaine sur le territoire. À Toronto, depuis les années 1970, la Division des Licences et des Normes Municipales permet 63 licences de divertissement pour adultes sur son territoire. Les règlements de zonage et le processus pour une demande d’exemption, qui coûte entre 100 000$ et 250 000$, rendent presque impossible l’ouverture ou la relocalisation de ces clubs.

Nous avons tou.te.s déjà rencontré un.e TDS qui rêvait d’ouvrir son propre établissement offrant de meilleures conditions de travail et étant plus inclusif, mais cet entêtement municipal d’assainissement empêche l’industrie de se développer éthiquement. En effet, comme l’exprime ici Andrea Werhun, auteure du mémoire Modern Whore et travailleuse sociale pour Maggie’s, un projet activiste pro-TDS à Toronto:

Je rêve d’un monde où ce sont des femmes ou des personnes alliées des TDS qui gèrent ces clubs, et qui créent le genre d’environnement où les gens se sentent à la fois divertis, mais aussi profondément comblés, où ils se disent, «Oh, c’est juste, comme, un excellent complexe de divertissement où les gens s’amusent».

Si ces régulations refroidissent les propriétaires de clubs déjà existants, l’ouverture de ceux-ci par une femme ou par des allié.e.s, disposant de moins de ressources et de connexions en termes d’administration, est carrément impossible ce qui est en soi antiféministe.

Les villes font donc usage de leurs pouvoirs en termes de zonage et de réaménagement urbain pour fermer nos milieux de travail et nous tasser de plus en plus des grands centres vers des quartiers industriels, moins bien éclairés et plus isolés. La diminution de nos milieux de travail et leur dérégularisation augmentent également la compétition entre les travailleur.se.s et le pouvoir des patrons. Comme l’explique une militante au CATS et danseuse: «Les danses à mon club sont encore à 10$ parce que comme il y a peu de strip club et que les patrons disent oui à tout le monde pour rentrer tout le temps, ça fait qu’il y a full de filles sur le plancher et de la compétition.» La fermeture des salons de massage et des strip clubs ne mettra pas fin à la nécessité pour plusieurs de travailler. Forcé.e.s de quitter nos milieux de travail, plusieurs se tourneront vers le travail à la maison ou le outcall, nous isolant davantage et nous mettant plus à risque d’être agressé.e.s.

Les licences pour travailler : contrôle et menace à la sécurité

Dans certaines villes et provinces au Canada, comme en Ontario et à Edmonton, les travailleur.se.s dans les milieux légaux doivent obtenir une licence pour prouver leur âge et travailler en salon de massage ou dans les strip clubs. Si les licences servent entre autres à interdire l’accès aux mineur.e.s à ces milieux, elles sont également un moyen pour contrôler, fragiliser et surveiller les TDS.

En mai 2022, dans un effort pour enrayer l’industrie du sexe, la Ville de Newmarket en Ontario adoptait une nouvelle classification des licences pour les travailleur.se.s en salon de massage. En vertu du nouveau règlement, les propriétaires sont tenus de prouver que les employé.e.s offrant des services de massage ont reçu une formation d’une institution accréditée. Le maire de la ville expliquait cette décision : «Je pense que nous voulons tout simplement chasser [l’industrie du sexe] hors de notre ville, très franchement […] je ne pense pas que ce soit cohérent avec les valeurs de notre ville». Une pétition lancée par Butterfly, un organisme qui défend les droits des TDS migrantes et asiatiques à Toronto, dénonce le règlement qui «perpétu[e] le racisme systémique et les difficultés indues en empêchant les femmes asiatiques non anglophones et à faible revenu de travailler dans les [établissements de bien-être personnel]». Suite à cette décision, plusieurs entreprises ont été forcées de fermer du jour au lendemain laissant plusieurs femmes et familles sans moyen de subsistance.

En Ontario, les danseuses sont également tenues d’obtenir une licence pour travailler légalement. Les TDS avec des casiers judiciaires et les travailleur.se.s im/migrant.es sans résidence permanente sont dans l’impossibilité d’accéder à ces licences; ce qui les poussent dans des situations de travail d’autant plus précaires et criminalisées. À Edmonton, les travailleur.se.s en salon de massage et en agence sont également dans l’obligation d’obtenir une licence pour travailler. Même si cette licence ne contient aucune information personnelle sur papier, ces données sont accessibles aux patrons, menaçant l’intégrité et la sécurité des TDS. Dans une lettre ouverte à la ville, ANSWERS, un organisme qui défend les droits des TDS à Edmonton, dénonçait les effets délétères d’une telle régulation: plusieurs cas ont démontré l’usage par les employeurs et/ou les collègues de travail dans la divulgation des renseignements personnels des TDS à leur famille, leur employeur civil et leur propriétaire. Non seulement l’obligation de partager ses informations personnelles à son employeur est dangereuse, mais également inutile puisque les TDS reçoivent leurs paies de leurs clients directement.

La stigmatisation vécue par les TDS est aussi ancrée dans l’instauration des licences de travail; iels sont considéré.e.s comme un danger pour la santé publique. Les licences sont une manière pour les agents municipaux et la police de mieux contrôler les TDS sans concrètement offrir des services de réduction des risques ou des conditions de travail sécuritaires. Ces contextes de légalisation sont tout de même nés dans une vision anti-TDS où les travailleur.se.s sont perçu.e.s comme nécessitant une surveillance autoritaire accrue en tant que menaces à la santé publique. Dans la majorité des cadres légaux, les travailleur.se.s travaillant à l’intérieur se plieront aux conditions mises en place par le patron. Cela amoindrit la possibilité de syndicalisation puisque l’autonomie des travailleur.se.s est grandement restreinte et la considération quant aux conditions de travail est davantage mise de côté. Les besoins concrets des TDS face à leur sécurité générale, la réduction de risques et l’amélioration de leurs conditions de travail sont ignorés.

John Schools : l’école de la moralité

En mai 2022, la Ville de Longueuil a mis en place un projet pilote financé par le ministère de la Justice afin de piéger des clients et les contraindre à la rééducation au sein des John Schools. Les clients qui sont arrêtés par la police pour la première fois devront payer 1000$ et se soumettre à une journée de formation de 8h durant laquelle plusieurs intervenant.e.s les sermonneront et leur expliqueront les dangers de l’industrie du sexe. L’ancien chef de police de Longueuil et actuel chef du Service de police de la Ville de Montréal, Fady Dagher, expliquait en entrevue comment se déroule la formation: les clients doivent faire face à une jeune victime qui leur explique «comment elle se sent abusée […] combien de drogues elle doit prendre pour traverser sa journée et combien de fois elle a faker [l’orgasme]». Ces programmes refusent de considérer les TDS comme des acteur.e.s de leur propre histoire. Le discours grossier qu’ils reconduisent met en lumière le narratif populaire selon lequel les TDS sont des victimes passives à sauver tout en étant présentés comme des programmes de justice alternative.

Le concept des John Schools a émergé dans les années 1990 à San Francisco. Ces programmes, dits de diversion, sont alors défendus par leurs instigateurs comme une alternative au modèle pénal punitif qui ne fonctionne pas. Ces programmes peuvent prendre plusieurs formes, mais l’essentiel est d’offrir le choix suivant aux clients arrêtés: se soumettre à une journée de formation ou faire face aux tribunaux, ce qui implique la possibilité d’être jugé coupable et d’avoir un casier judiciaire. Ces programmes sont également pensés pour gérer le plus grand nombre possible de délinquants en dehors du système traditionnel, et donc, à plus petit coût.

L’implantation de la première John School au Canada remonte à 1996 à Toronto. À cette époque, un nombre croissant de groupes de citoyen.ne.s, inquiet.e.s pour leur sécurité et leur qualité de vie, ont commencé à faire pression sur les politicien.ne.s, les législateurs et la police pour intervenir sur la prostitution de rue dans leur quartier. En 1995, un comité local sur la prostitution est formé, constitué de policier.e.s, de travailleur.se.s sociaux.les et de conseiller.e.s municipaux.ales. L’implantation et l’administration du premier projet pilote de John School sera prise en charge par l’Armée du Salut, qui est, sans surprise, également impliquée dans les programmes de probation et de libération conditionnelle du système pénal canadien. À l’origine, le programme était offert gratuitement, les clients étant invités à contribuer sous forme de don au programme de sortie pour les TDS de rue. Les dons étant insuffisants, l’agence Streetlight Support Services obtient le contrôle administratif du programme des John Schools, instaurant alors un droit d’inscription obligatoire de 400$ pour les participants, dont 100% des profits permettaient de supporter l’administration et la mission de l’agence.

Ces programmes ciblent et contrôlent un certain type de client : «les hommes orientés vers les “John School’’ sont généralement issus de la classe ouvrière, de minorités visibles et d’immigrants pratiquant l’anglais en seconde langue (ESL), avec des niveaux d’éducation et de revenus comparativement faibles». Il serait erroné de dire que ceci est un échantillon représentatif des hommes qui payent pour des services sexuels au Canada. Plutôt, on peut supposer que les John Schools servent à punir une certaine frange de la clientèle dans l’industrie, ceux des classes socio-économiques plus pauvres et marginalisées.

Encore aujourd’hui, certains programmes au Canada sont supportés par l’Armée du Salut ou d’autres associations chrétiennes. Cette organisation à but non lucratif, réputée pour son lourd passé et ses pratiques homophobes, a désormais le pouvoir d’intervenir dans l’industrie du sexe, d’en tirer profit et d’exercer un contrôle. Ces programmes utilisent les paniques morales autour du trafic humain pour détourner l’attention des besoins réels et des préoccupations exprimés par les TDS.

Ces programmes n’ont rien de proche de la justice restaurative, comme certains programmes actuels s’en défendent. Plutôt que d’offrir une alternative à la criminalisation du travail du sexe, le modèle des John Schools étend la portée du contrôle et de la surveillance du travail du sexe à des agences non gouvernementales.

Pour des milieux de travail sans police, une résistance locale !

Même dans un contexte idéal de décriminalisation, les politiques municipales deviendront extrêmement importantes à surveiller, car elles constitueront un des principaux cadres réglementaires régissant la vie des TDS. Un bon exemple de l’étendu de ce pouvoir est la Ville de Campbell River qui, quelques jours avant le début du projet pilote de trois ans de décriminalisation de la possession de drogues en Colombie-Britannique, a adopté une nouvelle réglementation municipale visant à infliger une amende à celleux qui consomment des drogues dans l’espace public.

Face à la menace constante des villes, nous devons réfléchir aux stratégies à mettre en place pour protéger nos milieux de travail. Dans une étude large sur les conditions de travail des danseuses au Royaume-Uni, les auteures concluent leur article en exposant le potentiel que pourrait avoir l’octroi des permis d’entreprises pour spécifier les standards pour les milieux de travail dans l’industrie du sexe. Selon Lo Stevenson, «si ces normes étaient négociées avec les TDS organisé.e.s, reflétant de manière adéquate leurs besoins et leurs préoccupations, un tel régime pourrait non seulement accroître l’autonomie et la solidarité des travailleur.se.s du sexe, mais aussi réduire le recours à des litiges coûteux et longs». Faire pression sur les autorités locales, par exemple auprès des conseils municipaux ou des régisseurs des licences pour demander des accords de permis d’entreprise à l’image de nos demandes ou pour bloquer les tentatives par les villes de fermer nos milieux de travail, pourrait être un moyen d’action intéressant.

Le profilage est une tactique notoire utilisée lors des inspections de salons de massage, particulièrement pour les femmes asiatiques. En solidarité avec nos collègues migrantes, constamment ciblées par la police, il faut exiger de la Ville de Montréal ainsi que des multiples villes sanctuaires au Canada de respecter les engagements associés à ce statut et de cesser leur collaboration avec les services frontaliers pour la déportation des TDS avec ou sans statut. À Montréal, la collaboration entre la police et l’Agence des services frontaliers du Canada rend quasi impossible le recours à la protection du SPVM pour les TDS migrantes qui sont victimes d’actes criminels et d’abus.

Si les arguments de santé publique sont souvent mobilisés pour défendre la criminalisation du travail du sexe, nous croyons que la décriminalisation pourrait être bénéfique dans la réduction de la transmission des infections transmissibles sexuellement et par le sang. Dans le contexte actuel où les clients sont considérés comme des criminels, il est difficile pour les TDS de récolter les informations nécessaires des clients, car ils sont d’autant plus réticents à se soumettre à un processus de filtrage généralement mis en place par les TDS. Une communication avec nos clients, non teintée de la peur des autorités, aiderait beaucoup à la réduction de risques pour les deux partis impliqués. Si les clients pouvaient partager leurs informations personnelles avec moins de crainte de se faire arrêter, les TDS pourraient mieux choisir leurs clients. C’est pourquoi les municipalités canadiennes concernées devraient cesser d’appliquer la loi fédérale qui criminalise l’industrie du sexe ainsi que leurs programmes punitifs de John School. Les ressources libérées devraient être réinvesties dans des organismes communautaires offrant des services d’aide et/ou de réduction des risques directement aux TDS.