Croisade contre la porno d'hier à aujourd'hui

Par adore goldman et céleste

Le 17 août dernier, une bombe est tombée sur les travailleuse.eur.s du sexe (TDS): OnlyFans bannit la pornographie! Pour plusieurs, c’est un revenu permettant de boucler les fins de mois qui vient de s’envoler. Le tout est encore plus choquant considérant que la plateforme a énormément profité du virage en ligne du travail du sexe durant la pandémie de la COVID-19, le nombre d’abonné.e.s étant passé de 7,9 millions à 85 millions en un an de pandémie.1 Quelques jours après l’annonce de cette décision, le site suspend finalement sa décision. Entre les branches, on entend que les compagnies de crédit étaient à l’origine de la censure des TDS sur OnlyFans. Effectivement, les changements de conditions de Mastercard en matière de sites pour adultes coïncidaient avec la date des changements de termes de services de la plateforme.2

C’est que derrière les portes closes, le capital se fait copain-copain avec les gardien.ne.s de la moralité. Celleux qui font croisade contre la pornographie seraient aussi animé.e.s par la lutte au trafic sexuel, au « revenge porn »3 et à l’exploitation des enfants. On ne peut pas être contre la vertu après tout. La porte-parole de la campagne Traffickhub, Laila Micklewait, se proclame même féministe! Aux côtés du National Center On Sexual Exploitation, ces groupes sont les chefs de file de cette sainte guerre à la porno et bénéficient d’une grande crédibilité: ils sont invités à témoigner au parlement, ou même dans le New York Times, sans qu’on ne questionne jamais leurs motifs tant ils sont vertueux. Pourtant, l’enfer est bel et bien pavé de bonnes intentions! Des bonnes intentions qui pourraient s’avérer particulièrement destructrices pour les conditions de travail des TDS!

Il est parfois difficile de comprendre pourquoi nous, les TDS, nous faisons chasser d’un site internet à l’autre, alors que nous constituons une importante source de revenu pour ces plateformes et pour les compagnies de crédit. Nous proposons dans cet article de faire la genèse, certes incomplète, des groupes anti-pornographie, de leurs luttes, de leurs victoires et de leurs défaites, afin de bien saisir les forces en présence. Parce qu’après tout, il faut comprendre ses ennemis pour pouvoir les combattre!

80’s – 90’s: Coucher avec l’ennemi

La naissance du mouvement anti-pornographie

Le mouvement anti-pornographie est né chez nos voisins du sud à la fin des années 1970 et s’est cristallisé dans les années 1980. À cette époque, une certaine frange du mouvement féministe se bat — plutôt ironiquement — au côté de la droite chrétienne conservatrice dans le but de bannir le contenu sexuellement explicite. Partageant des buts similaires en apparence, ces deux mouvements luttent à travers des organisations distinctes, bien qu’ils collaborent à quelques occasions. Ils s’opposent toutefois sur d’autres enjeux — pensons à l’avortement — et combattent la pornographie pour des raisons différentes. Nancy Witthier et Kelsey Burke, toutes deux spécialistes des liens entre le mouvement anti-pornographie religieux et féministe, qualifient ceux-ci de « strange bedfellows » ou de « friennemies », à la fois amis et ennemis.4

Tout comme les féministes radicales, mais pour des raisons différentes, les groupes organisés autour de la droite religieuse américaine cherchent à éradiquer l’industrie du sexe. Ils voient la pornographie comme une menace à la famille traditionnelle. Le groupe Morality in the Media, toujours actif sous le nom de National Center on Sexual Exploitation (NCOSE), fait campagne non seulement contre la pornographie, mais également contre une variété de matériel visuel qu’il considère obscène, allant du roman érotique à Walt Disney5, alléguant une crise des valeurs. Même en 2018, NCOSE faisait campagne pour que le magazine Cosmopolitan soit retiré des tablettes du Walmart.6 Selon le site de l’organisation, le groupe s’est créé à la suite d’un incident où un individu non-identifié a placé du matériel pornographique à quelques mètres d’une cour d’école. Des parents, éplorés à l’idée que leurs enfants puissent être exposés à ce matériel, se sont confiés à leur prêtres locaux, ce qui a donné naissance à l’organisation.7 Une de leur première campagne était de poser un peu partout des étiquettes sur lesquelles était écrit « SAVEOURCHILDREN » et un numéro de téléphone local.8 Leur préoccupation est donc davantage l’exposition à la pornographie – selon une définition bien large – et la supposée déchéance morale qui s’ensuit que l’exploitation sexuelle en tant que telle.

Si les groupes conservateurs chrétiens font quelques tentatives de batailles juridiques à l’époque, les féministes radicales auront relativement plus de succès dans ce domaine. Pour elles, la pornographie est vue non seulement comme encourageant la violence, mais carrément comme une forme de violence en soi allant à l’encontre des droits des femmes. Plusieurs groupes féministes dédiés à son abolition seront formés vers la fin des années 1970 et seront actifs dans les années 1980 dans plusieurs villes américaines, tels que Women Against Pornography, Women Against Violence in Pornography and Media, Women Against Violence Against Women, Feminists Fighting Pornography. Andrea Dworkin et Catharine MacKinnon sont des figures de proue de ce mouvement. Elles signent ensemble la Anti-Pornography Ordinance, une proposition légale pour faire en sorte que la pornographie soit considérée comme une violation des droits des femmes. Cette proposition sera adoptée dans les villes de Minneapolis et d’Indianapolis, puis sera considérée par la Cour fédérale comme étant contraire au droit à la liberté d’expression.9

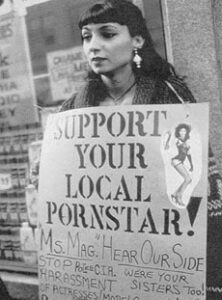

Au sein du mouvement féministe, la pornographie, de même que le travail du sexe et les relations sado-masochistes, sont des points de rupture entre les féministes radicales et celles qu’on appelle les féministes pro-sexe. On qualifie souvent cette confrontation de valeurs de feminist sex-war ou porn-war. Parmi celles qui défendent le droit pour les femmes de regarder et de faire de la pornographie, on retrouve entre autres les autrices et activistes lesbiennes Gayle Rubin et Pat Califa.10

Ainsi, dans les années 1980-1990, les féministes radicales ont réussi là où la droite chrétienne a échoué: censurer la pornographie au niveau légal, bien que ces victoires soient de bien courte durée. Au Canada, la Cour suprême, dans le cas R. c. Butler, reprend l’analyse juridique de MacKinnon dans sa définition de l’obscénité.11 Cette dernière permet de faire entrer la pornographie dans cette catégorie juridique, parce qu’elle nuirait à l’égalité hommes-femmes et, ainsi, de la censurer. Ironiquement, bien qu’ayant eu peu d’impacts sur la pornographie hétérosexuelle, cette loi a mené à la saisi d’un nombre important de livres d’auteur.e.s gays et lesbiennes aux douanes canadiennes. La librairie Little Sisters à Vancouver, spécialisée en littérature gaie et lesbiennes, a poursuivi le gouvernement du Canada à la suite de la saisie de plusieurs livres sous prétexte d’obscénité, et la Cour suprême a reconnu en 2000 qu’il s’agissait d’une atteinte à la liberté d’expression.12

Les années 2000-2010: Les féministes de droites

Le “rebranding” des groupes de droites et leur influence politique

Au début des années 2000, le mouvement féministe anti-pornographie a perdu de l’ampleur. Ironiquement, selon Nancy Witthier et Kelsey Burke, c’est sûrement ce déclin qui a permis le renouveau des groupes de la droite chrétienne.13 Ces derniers effectuent un « rebranding ». Par exemple, le groupe Morality in the Media est devenu le National Center On Sexual Exploitation (NCOSE) en 2015. Le trafic sexuel est alors devenu le coeur des campagnes de ces groupes, aux côtés de la lutte contre les droits des personnes LGBTQ+ et contre le droit à l’avortement.14 Ainsi, le déclin du mouvement anti-pornographie permet aux groupes de la droite religieuse de s’approprier le discours et les stratégies du mouvement féministe des années 80.

Mené par Benjamin Nolot, le groupe Exodus Cry, qui commença en 2007 comme un groupe de prière chrétien affilié à la International House of Prayer Kansas City (IHOPKC), est maintenant un acteur important dans la lutte à la pornographie.15 Ce groupe priait pour la fin du trafic sexuel et du trafic humain. Ces chrétiens dominionnistes sont reconnus pour tenir, entre autres, des propos homophobes et anti-avortement.16 Derrière ces voeux pieux, les vraies intentions d’Exodus Cry sont d’abolir totalement l’industrie du sexe commercial, incluant le travail du sexe à service complet et la pornographie, tel que textuellement inscrit dans leur mission déclarée à l’État à travers leur déclaration d’impôt17. Pour elleux, aider les victimes du trafic humain signifie sauver tou.te.s les TDS, prétendument exploité.e.s. Leurs méthodes pour arriver à leurs fins sont diverses et incluent : faire pression sur les gouvernements nord-américains pour pousser des législations alignées avec leurs idéologies, réhabiliter les TDS, mettre sur pied des campagnes médiatiques supposément anti-trafic humain, réaliser des films d’apparence progressiste qui sont réellement teintés de propagande religieuse et d’idéologies de la droite conservatrice, etc.18 Melissa Gira Grant, journaliste américaine et auteure de Playing the Whore, explique que les actions de ces groupes religieux, pas tout à fait transparents, nuisent à la vie des TDS qu’ils déclarent sauver :

Comme résultat de ces années à construire leur influence, « combattre le trafic », tel que définit par ces groupes, a aussi mené à des politiques comme définancer des programmes de lutte au VIH/SIDA qui travaillaient avec des TDS et à la place, supporter des programmes qui fait la promotion de l’abstinence à la place du condom. Les groupes catholiques utilisent le trafic pour bloquer les financements des programmes anti-trafic qui offrent des références pour la contraception et l’avortement.19

Pour arriver à leurs fins, ces groupes ont acquis une influence politique notoire au fil du temps et rallient à la fois les franges conservatrices et libérales de la politique américaine. Afin de construire leur crédibilité, Exodus Cry nie toute affiliation avec le IHOPKC. Toutefois, comme le rapporte Gira Grant, ces deux groupes continuaient de faire des événements en partenariat aussi récemment qu’en mars 2020.20

2018: INTERNET, UN NOUVEAU TERRAIN DE LUTTES

SESTA-FOSTA, BACKPAGE ET SES CONSÉQUENCES

Il faut dire que la montée d’Internet a changé le visage de l’industrie du sexe, de la pornographie aux services d’escortes, laissant place à de nouvelles paniques morales. En 2018, le site Backpage, qui publiait de petites annonces et était réputé pour héberger des publicités de services sexuels, a été saisi par les autorités fédérales sous prétexte de faciliter le trafic sexuel et l’exploitation de mineur.e.s sur sa plateforme. Les fondateurs du site font maintenant face à des accusations d’avoir facilité la prostitution et de blanchiment d’argent, mais il n’est aucunement question de trafic sexuel. En septembre 2021, le juge a déclaré l’annulation de leur procès parce que les procureurs faisaient de trop nombreuses allusions à l’exploitation de mineur.e.s sur la plateforme, alors que les accusés ne faisaient pas face à ce genre de charges.21

Malgré tout, le procès de Backpage est une première: le Communications Decency Act, passé en 1996, prévoit que les plateformes qui publient principalement du contenu créé par des tierces parties ne sont pas responsables de ce que ces derniers publient.22 En d’autres mots, Backpage n’était pas considéré comme responsable du contenu publié par ses utilisateur.rice.s. Quelques jours après la saisie de Backpage en 2018, les lois Stop Enabling Sex Traffickers Act (SESTA) et Allow States and Victims to Fight Online Sex Trafficking Act (FOSTA) sont votées par le sénat américain afin de corriger ce vide juridique. Désormais, les plateformes qui hébergent en toute connaissance de cause du contenu facilitant la prostitution seront tenues responsables.23 Ces lois, censées s’attaquer au trafic sexuel, ratissent donc beaucoup plus large: elles viennent criminaliser tout site hébergeant du contenu associé à la prostitution. C’est donc sans surprise que plusieurs médias sociaux, comme Tumblr et Instagram, ont décidé de changer leurs standards pour ne plus accepter le contenu des TDS sur leur plateforme.24 25

Depuis, SESTA-FOSTA a des effets dévastateurs sur les TDS. Un sondage réalisé par le collectif Hacking/Hustling suite à l’adoption de la loi montre que 72,45% des répondant.e.s attribuent la fermeture de nombreux sites d’annonces à une grande instabilité économique et 33,8% des répondant.e.s ont observé une augmentation de la violence des clients.26 C’est que la précarité économique rend les TDS beaucoup plus vulnérables à la violence et, ironiquement, au trafic sexuel. Comme le fait remarquer Caty Simon du groupe Whose Corner is it Anyway, un regroupement de TDS à faible revenu, qui vivent de l’instabilité résidentielle, travaillent dans la rue et/ou utilisent des opiacés et des stimulants:

Je pense qu’un des mythes […] est cette idée qu’il y a une division binaire entre le trafic sexuel et le travail du sexe consensuel. C’est comme dire que, parce qu’il y a de l’exploitation dans le travail, tout travail est coercitif, […] ce qui est vrai sous le capitalisme! Mais il y a un continuum entre choix et coercition dans chaque décision d’emploi. Le problème c’est qu’on crée un environnement où le trafic se multiplie chaque fois que la criminalisation s’intensifie. […] [Q]uand Backpage a été fermé, ce qui est arrivé est que […] celles qui faisaient du travail du sexe consensuel sont devenues plus à risque d’être trafiquées. Parce que si tu n’as pas ces outils pour être une travailleuse du sexe indépendante […] il te faut trouver tes clients.27

Ainsi, la fermeture de Backpage et SESTA-FOSTA ont agit comme des catalyseurs de violence pour les TDS. Pourtant, pour les groupes comme NCOSE et Exodus Cry, ces événements traçaient la voie à une nouvelle campagne pour abolir la pornographie…

2020-2021 : CAMPAGNES ET PROPAGANDE CONTRE « BIG PORN »

TRAFFICKINGHUB, DIRTY DOZEN ET MINDGEEK

Signeriez-vous une pétition aux apparences progressistes, modernes et inclusives, qui présente plusieurs histoires réelles de trafic sexuel, de trafic humain et d’exploitation de mineur.e.s et qui veut tenir Pornhub responsable de faciliter ces activités criminelles? Moi, je la signerais, mais c’est trop beau pour être vrai.

La campagne contre Pornhub, appelée Traffickinghub, est sortie en février 2020.28 Sa porte-parole n’est nulle autre que Laila Mickelwait, qui était elle-même salariée du IHOPKC de 2011 à 2014.29 Les mots « présenté par Exodus Cry30 », qui étaient inscrits au bas du site Internet de Traffickinghub jusqu’à la mi-novembre 2021, viennent entacher cette belle image de défenseur de la justice sociale. Le fait que cette phrase ne soit plus affichée sur le site de Traffickinghub démontre, encore une fois, les efforts pointilleux mis en œuvre pour se détacher en apparence de ces groupes religieux. Il ne faut pas oublier qu’ils sont tout de même entrelacés.

Sous ses airs nobles et authentiques, Exodus Cry pousse pour bien plus que pour des représailles contre MindGeek, qui détient plusieurs sites de pornographie comme Pornhub, YouPorn et Redtube.31 En outre, ce genre de campagne n’est qu’une continuité de la guerre contre le travail du sexe commencée par les mêmes groupes de la droite religieuse américaine au début des années 80. Toujours est-il qu’ils ont rajouté une arme très efficace à leur arsenal déjà puissant : simuler leur laïcité et leurs préoccupations féministes pour rallier le plus de gens possible à leur lutte noble de sauver les victimes de trafic sexuel. Iels savent qu’en copiant les discours progressistes, iels peuvent rallier plus de gens à leur cause et poursuivre leur agenda caché.

De son côté, NCOSE mène une campagne similaire, la Dirty Dozen – la sale douzaine – publiant chaque année douze sites accusés d’encourager et de profiter de l’exploitation sexuelle sur leur plateforme. 32 L’édition 2020 incluait des sites utilisés par les TDS pour publiciser leurs services en ligne ou en personne, comme Twitter, OnlyFans, Massage Envy, Reddit et Seeking Arrangement, mais également des sites accusés de publier des représentations d’actes sexuels comme Netflix, ou encore de collaborer avec Mindgeek comme Wish et Visa.

Leurs techniques de popularisation fonctionnent assez bien puisque la campagne Traffickinghub est devenue virale ; elle a récolté un peu plus de 2 millions de signatures et a fait beaucoup parler.33 En effet, l’article The Children of Pornhub de Nicholas Kristof, chroniqueur du New York Times, en a ébranlé plusieurs puisqu’il présentait des histoires détaillées de jeunes victimes de trafic et d’exploitation sexuelle.34 Cet article mentionnait la pétition de Traffickinghub, lui donnant davantage de traction. Ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres où la violence subie par les enfants, les femmes et les TDS est utilisée contre elleux. Ces supposé.e.s sauveur.se.s finissent par instaurer des conditions et des mesures qui désavantagent encore les victimes et/ou les travailleuse.eur.s Samantha Cole, dans son article à ce sujet, résume bien le phénomène: « L’arrivée de TraffickingHub a puisé dans plusieurs sujets dont les TDS parlent depuis un bon moment, mais qui vient seulement récemment d’atteindre les discussions sociétales. »35

Effectivement, il est important de tenir responsable le géant de l’industrie pornographique pour ses fautes: les TDS déplorent depuis plusieurs années les problèmes de modération sur Pornhub, ce qui permet à du contenu volé et non consentant de s’y retrouver. Toutefois, ce n’est pas un problème qui appartient uniquement aux sites pour adultes: c’est le lot de l’ensemble des sites qui permettent à des tierces parties d’importer du contenu. Selon les données du National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), Facebook serait le site internet sur lequel se retrouve 95% du contenu d’abus sexuel sur les enfants, avec 21,7 millions d’incidents rapportés.36 En comparaison, Mindgeek en rapportait 13 229, soit moins que Twitter, Google, Snapchat et TikTok et plus de 1000 fois moins que Facebook.37

Assurément, les conséquences concrètes de ces campagnes retombent sur les travailleuse.eur.s de l’industrie pornographique et pas sur les grosses compagnies. Ce genre de campagnes virales ont poussé Visa et Mastercard à cesser de supporter les paiements sur Pornhub quelques jours après la sortie de l’article du New York Times.38 Cette mesure n’a eu aucune conséquence sur la compagnie, qui tire la grande majorité de ses revenus de la publicité. En revanche, les créatrice.eur.s vérifié.e.s en ont pâti, car tous les programmes permettant de monétiser du contenu sur la plateforme ont été abolis. C’est suite à ces événements également que Mastercard a décidé d’instaurer davantage de conditions aux sites pour adultes, à l’origine de la débandade avec OnlyFans.

Ces campagnes ont également poussé le gouvernement canadien à agir. Le Comité permanent sur l’accès à l’information, la protection de la vie privée et l’éthique de la Chambre des communes a lancé une commission d’enquête sur MindGeek à l’hiver 2021.39 Sandra Wesley, directrice générale de Stella, a dénoncé le fait que le comité ait refusé d’entendre les témoignages des TDS, rétorquant s’intéresser seulement aux vidéos non-consensuelles. Le comité a toutefois laissé parler Laila Micklewait, dont les liens avec la droite religieuse sont bien connus.

Les recommandations qui pourraient suivre cette commission parlementaire sont susceptibles d’avoir des impacts sur les TDS, qui pourraient se voir demander de plus en plus de renseignements par les sites qui hébergent leur contenu. On peut penser que ces mesures désavantageraient particulièrement celleux pour qui la création de contenu pour adultes est un revenu de survie. Après tout, la pornographie n’échappe pas à l’économie de plateforme, et la majorité des productions de porno sont désormais constituées d’un seul individu ou d’un couple avec une caméra ou un téléphone intelligent. En les enfermant dans toujours plus de paperasses, iels ne pourront plus respecter les termes de services des sites toujours plus compliqués. En revanche, de telles politiques favoriseraient le retour des gros studios dans l’industrie qui auront l’argent pour se payer des avocats.

Bien qu’à ce stade, ce ne sont que des spéculations, les conservateur.rice.s saisissent tout de même cette opportunité d’arriver à leur fin: la sénatrice Julie Miville Dechênes et le député conservateur Arnold Vierssen ont tous deux proposé les projets de loi S-20340 et C-30241 à la Chambre des communes. Ces lois rendraient responsables légalement les fournisseurs d’Internet et les producteur.rice.s de pornographie si des personnes mineures peuvent avoir accès à du contenu explicite sexuellement ou même à la publicité de ce contenu. Il faut noter qu’encore une fois, les conservateur.rice.s se cachent derrière des préoccupations progressistes: l’objet du projet de loi S-203 est « de protéger les Canadiens, en particulier les jeunes et les femmes, contre les répercussions néfastes de l’exposition des jeunes à du matériel sexuellement explicite, y compris du matériel dégradant et du matériel qui présente de la violence sexuelle »42. Le préambule de ce projet affirme « que la consommation de matériel sexuellement explicite par les jeunes est associée à une série de graves préjudices, notamment le développement d’une dépendance à la pornographie, le renforcement de stéréotypes sexuels et le développement d’attitudes favorables au harcèlement et à la violence y compris le harcèlement sexuel et la violence sexuelle — en particulier à l’égard des femmes »43, alors que ces affirmations sont contestées par de nombreux chercheur.se.s. Si ces propositions ont été tuées dans l’œuf au déclenchement des dernières élections fédérales, rien n’empêche qu’elles soient ramenées sur la table.

Ce genre de législation a des précédents: en France, la Loi Avia, puis la Loi sur les violences conjugales en 2020 sont toutes les deux venues rendre responsables les sites pornos de la vérification de l’âge des utilisateur.rice.s.44 Le simple fait de cocher qu’on est majeur ne suffit pas; il faut désormais importer des fichiers de pièces d’identité. La loi autorise le Conseil Supérieur Audiovisuel à bloquer en France les sites qui ne s’y conforment pas. Elles ont été vivement dénoncées par le Sydincat du Travail Sexuel (STRASS) qui plaide que cette loi pénalise énormément les TDS qui travaillent sur Internet et qui n’ont pas à leur disposition les ressources pour instaurer ce genre de mécanismes de vérifications. Encore une fois, ces législations sont votées au nom du droit des femmes! Ces propositions trahissent toutefois la vision de la sexualité de la droite: plutôt que d’investir dans l’éducation sexuelle des jeunes, on blâme l’industrie de la pornographie et on réprime du même coup les TDS!

ET MAINTENANT?

DISCIPLINER LES CORPS ET LES SEXUALITÉS: VOEUX PIEUX DU CAPITAL

Loin d’arriver à l’utopie imaginée par les féministes radicales dans années 80, ces dernières ont plutôt encouragé la censure de la pornographie qui ne cesse de précariser les conditions de travail de milliers d’individus, surtout des femmes et personnes trans/queer. La campagne #AcceptanceMatters, lancée par des créatrice.eur.s de contenu pour adulte en réponse à l’annonce des changements prévus par Mastercard, rappelle, à juste titre, que les personnes LGBTQ+ sont surreprésentées dans l’industrie pornographique à cause des barrières à l’emploi traditionnel, et que ces changements ne feront qu’empirer leurs conditions de vie.45 En nous rendant plus précaires, c’est à davantage de violence que ces campagnes nous exposent et non l’inverse. Rappelons que ce virage répressif pris par les compagnies de crédit comme Mastercard est directement en lien avec le lobby des groupes aux appartenances religieuses. Il n’est donc pas étonnant que les attaques à la pornographie répriment donc celleux dont la sexualité est la plus taboue, celle qu’on cherche à faire disparaitre derrière les portes des chambres à coucher.

Il peut paraître insolite que les compagnies de crédit laissent les standards moraux de la nouvelle droite religieuse troubler leur profit. Après tout, elles ne sont pas elles-mêmes reconnues pour leur amour de la moralité et du bien commun quand il est question de faire de faire de l’argent. L’analyse des penseuse.r.s Silvia Federici et George Caffentzis à ce sujet est intéressante:

La répression et l’autodiscipline institutionnalisées, conformes aux voeux de la droite radicale chrétienne, sont requises aujourd’hui aux deux bouts du spectre de la classe ouvrière: celles et ceux qui occupent des emplois temporaires sous-payés, destinés à chercher perpétuellement du travail, comme celles et ceux qui travaillent avec des instruments ultrasophistiqués. Ne nous méprenons pas. De Wall Street à l’armée, les utopies du capital reposent sur une micropolitique des corps infinitésimale, qui domestique notre esprit animal et redéfinit le sens de la « poursuite du bonheur ».46

Ainsi comprise, la moralité de la droite chrétienne radicale s’inscrit parfaitement dans l’idéologie capitaliste, qui cherche toujours à discipliner et à rationaliser les corps davantage, en particulier en ce qui a trait au sexe. C’est pourquoi «[l]es dangers du désir sexuel sont emblématiques des obstacles que le capital rencontre dans sa tentative de créer des êtres totalement maîtres d’eux-mêmes […]»47. La répression de la pornographie est donc nécessaire pour créer des travailleuse.eur.s bien dociles et discipliné.e.s et s’assurer que la sexualité ne dépasse pas le cadre restraint qu’on lui assigne dans nos vies: entre quatres murs, ceux de la chambre à coucher, de préférence, entre deux personnes, à l’abri des regards. Pour réaliser cet idéal du capitalisme avancé, il est essentiel de faire disparaitre le sexe de tout espace public, que ce soit sur Internet ou dans nos rues. Compris ainsi, combattre la pornographie ne peut pas être un projet féministe ou de gauche! En revanche, il s’agit bel et bien d’un projet capitaliste, et les TDS sont des « corps déviants » dont le capital ne peut se permettre. Nous n’en sommes que les premières victimes, et notre lutte va de paire avec celleux qui, comme nous, le combatte.

1. Axel Tardieu. (2020). « Elles posent nues sur Internet pour payer leurs études », ICI Alberta ↩

2. Brian Fung. (2021). « Why did OnlyFans ban sexually explicit content? It says it’s the credit card companies ». CTV News↩

3. Contenu sexuellement explicite partagé sans le consentement de la personne concernée.↩

4. Nancy Witthier, Kelsey Burke. (2021). « Conservative Christians and anti-porn feminists want to shut down online pornography. That doesn’t make them allies ». Washington Post ↩

5. Sandra Wesley. (2021). « War on porn », dans Canadaland, min. 26 ↩

6. Nouvelles intimes. (2021). « Pornhub, après: Ceux qui clament «aider» ne sont pas qui vous croyez », Nouvelles intimes↩

7. National Center on Sexual Exploitation. (s.d.) History ↩

9. Nancy Witthier, Kelsey Burke. (2021). « Conservative Christians and anti-porn feminists want to shut down online pornography. That doesn’t make them allies ». Washington Post↩

10. Mariavitthoria Salucci. (2021). « The History of The Sex Wars », G-Club↩

11. Pat Califa. (1994). «II. Among Us, Against Us: Right-Wing Feminism», dans Public Sex. The Culture of Radical Sex, Cleis Press, p. 107↩

12. Cour Suprême du Canada. (2000). Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada↩

13. Nancy Witthier, Kelsey Burke. (2021). « Conservative Christians and anti-porn feminists want to shut down online pornography. That doesn’t make them allies ». Washington Post↩

14. Mélissa Gira Grant. (2020). « Nick Kristof and the Holy War on Pornhub », The News Republic↩

15. Laurence Niosi. (2021). « Une croisade chrétienne pour fermer Pornhub ». Radio-Canada↩

16. Mélissa Gira Grant. (2020). « Nick Kristof and the Holy War on Pornhub », The News Republic↩

17. Tarpley Hitt. (2020). « Inside Exodus Cry: The Shady Evangelical Group With Trump Ties Waging War on Pornhub », Daily Beast↩

18. Mélissa Gira Grant. (2020). « Nick Kristof and the Holy War on Pornhub », The News Republic ↩

19. Traduction libre de: “As a result of their years spent building influence, “fighting trafficking” as defined by these groups has also led to policies to defund AIDS programs that worked with sex workers and instead support programs mandating abstinence over condoms. Catholic groups used fighting trafficking to block funding to anti-trafficking programs that offered referrals for birth control and abortion.” IDEM↩

21. Jacques Billeaud. (2021). « Judge declares mistrial at trial of Backpage.com founders », ABC news↩

22. Kendra Albert, Emily Armbruster, Elizabeth Brundige, Elizabeth Denning, Kimberly Kim, Lorelei Lee, Lindsey Ruff, Korica Simon, and Yueyu Yang. (s.d.). FOSTA in a Legal Context↩

23. Hacking Hustling. (s.d.). What is “SESTA/FOSTA” ↩

24. Thomson Reuters Foundation. (2018). « Sex Workers Say Tumblr’s explicit Image Ban Makes Their Job More Dangerous », The World ↩

25. Brit Dawson. (2020). « Instagram’s Problem With Sex Workers Is Nothing », Dazed ↩

26. Danielle Blunt, Arielle Wolfe. (s.d.). Erased. The Impact of SESTA-FOSTA and the Removal of Backpage. ↩

27. Traduction libre de : « I think one of the many myths […] is this idea that there is a straight binary between traficking and consensual sex work. It’s just like saying that because labor exploitation exists, all labor is somewhat coercitive, which it is […] under capitalism. There is a spectrum of choice and coercion in every single employment decision that everybody makes. But the problem is that you create an environment that rife trafficking whenever criminalization intensifies. […] [When] Backpage went down, what happened […] is that consensual sex worker became vulnerable of being trafficked. Cause if you don’t have those tools in order to be an independant sex workers […] you have people that had to find their parties. »

Cathy Simon. (2021). « Episode 62: Policing Pleasure: The intersection of Sex Work and Drug use with Tamika Spellman and Cathy Simon », Narcotica Podcast↩

28. Laurence Niosi. (2021). « Une croisade chrétienne pour fermer Pornhub », Radio-Canada↩

29. Mélissa Gira Grant. (2020). « Nick Kristof and the Holy War on Pornhub », The News Republic ↩

30. Traduction de « Powered by Exodus Cry ».↩

31. Laurence Niosi. (2021). « Une croisade chrétienne pour fermer Pornhub », Radio-Canada↩

32. NCOSE. (2020). Dirty Dozen. ↩

33. Samantha Cole. (2020). «How a Petition to Shut Down Pornhub Got Two Million Signatures », Vice. ↩

34. Mélissa Gira Grant. (2020). « Nick Kristof and the Holy War on Pornhub », The News Republic. ↩

35. Traduction libre de: “ TraffickingHub’s arrival tapped into something sex workers have been talking about for some time, but has only recently reached mainstream conversations.” Samantha Cole. (2020). « How a Petition to Shut Down Pornhub Got Two Million Signatures », Vice. ↩

36. Tarpley Hitt. (2021). « Facebook a Hotbed of ‘Child Sexual Abuse Material’ With 20.3 Million Reports, Far More Than Pornhub », Daily Beast↩

38. Brian Fung. (2021). « Why did OnlyFans ban sexually explicit content? It says it’s the credit card companies », CTV News. ↩

39. Radio-Canada. (2021). « Les travailleuses du sexe craignent les conclusions de l’enquête sur Pornhub », Radio-Canada. ↩

40. Julie Miville Dechênes. (2020). Bill S-203: An Act to restrict young persons’ online access to sexually explicit material↩

41. Arnold Viersen. (2021). Bill C-302: An Act to Amend the Criminal Code (pornographic material).↩

44. Syndicat du travail sexuel. (2020). PPL violence conjugale: la porno a bon dos↩

45. Acceptance Matters. (2021). Sex Work Banking #AcceptanceMatters ↩

46. George Caffentzis, Silvia Federici. (2020). «Revisiter les Mormons dans l’espace», dans Par-delà les frontières du corps, les éditions du remue-ménage, p. 112↩

47. IDEM, p. 114↩