Salut Véronique,

Je t’écris aujourd’hui pour parler de ta pièce La paix des femmes. D’entrée de jeu, je tiens à préciser que j’ai beaucoup de respect pour l’ensemble de ton œuvre, autant littéraire que théâtrale. Tu as été ma metteure en scène à deux reprises pendant mes années de CÉGEP et je t’adorais. Je me souviendrai toujours que quand République : un abécédaire populaire est sorti, tu as annulé notre répétition pour nous amener le visionner au cinéma. J’avais trouvé ça tellement beau, tellement rad, que je m’étais promise de toujours être digne de l’énergie et de la passion que tu nous partageais. J’ai lu S’appartenir(e) et La vie habitable. Je t’ai vu jouer dans Mois d’Août, Osage County et dans Laurier Station : 1000 répliques pour dire je t’aime, je suis allée voir Scalpée parce que tu en faisais la mise en scène. Je n’ai jamais été déçue. Tu es juste et tu as le don de toucher.

Quand j’ai entendu parler de La paix des femmes dans mon réseau d’ami-e-s au début de l’été, j’étais fébrile. Parce que la prostitution est un sujet qui me passionne et que je connais bien. Juste pour te situer un peu par rapport à ma vie; après le CÉGEP, j’ai fait un bac, j’ai voyagé, j’ai travaillé dans des restaurants et des bars et j’ai commencé à faire de la musique. J’ai fait un deuxième DEC et j’ai emménagé seule dans un bel appartement avec un vieux chat adopté. Pendant la pandémie, j’ai médité, j’ai travaillé sur mes projets d’art, j’ai rencontré une personne merveilleuse, avec qui j’entretiens encore à ce jour une relation d’amour profond, et j’ai déménagé à Montréal. J’ai aussi mis fin à ma carrière de travail alimentaire en restauration après avoir été hostile avec deux clients dans la même semaine. Mon élastique était étiré au maximum après huit dans l’industrie et je me connais maintenant assez pour me retirer avant de le faire éclater. En 2021, j’ai commencé à travailler dans un salon de massage érotique, ce que je fais encore aujourd’hui en plus de travailler de temps en temps comme danseuse nue dans les bars. Et j’adore ça. Ma vie est équilibrée et dynamique. Je suis une personne curieuse, engagée politiquement et bienveillante. Je fais des projets d’arts avec mes ami.e.s, des spectacles, je prends soin de moi, de ma famille et de mon entourage. Je lis Martine Delvaux, Judith Lussier et j’écoute Angèle Arsenault.

Mes ami-e-s savent que je travaille dans l’industrie du sexe; c’est pourquoi j’ai rapidement entendu parler de la publication de ta pièce. On m’a dit qu’il s’agissait d’un dialogue entre une abolitioniste et une érudit pro-travail du sexe. On m’a dit que ça avait été écrit à partir de multiples témoignages et que c’était nuancé. J’étais sceptique mais j’avais hâte de lire parce que c’était toi qui l’avais écrit. Jusqu’à ce que ma mère m’envoie le texte en s’en servant comme d’une arme de persuasion pour me convaincre d’arrêter le travail du sexe. Ma pauvre mère, terrorisée, qui m’invalide brutalement depuis la toute première lettre que je lui ai envoyée pour lui parler de mon travail il y a presque un an. Ma propre mère, tellement paniquée qu’elle n’est même pas capable de m’entendre, de m’écouter et encore moins de me faire confiance quand j’essaie de lui parler de mon expérience. Ma mère qui m’envoie ta pièce par courriel. Et mon ventre qui se sert parce qu’à ce moment-là, je comprends que la pièce lui confirme toutes ses angoisses les plus sordides par rapport à mon existence. Sur le coup, je suis tellement exaspérée que je me dis que je ne la lirai pas. De toute façon , elle refuse de lire ce que je lui envoie depuis un an. Mais mon plus grand besoin dans la situation reste d’être considérée et entendue. Alors je choisis plutôt d’ouvrir le dialogue en lui proposant une lecture contre une lecture, ce qu’elle finit par accepter.

Fait que j’ai lu ta pièce. En camping dans la Vallée de la Jacques-Cartier avec mon amoureux·se. Et bien que je comprenne que ton écriture vienne d’une impulsion féministe, d’une place de sororité bienveillante, je trouve que ce texte-là fait du mal. Parce que ce n’est pas un dialogue. C’est un lynchage qui reconduit pleins de clichés sur le travail du sexe dont l’idée que l’exploitation, le trafic humain et la prostitution c’est la même affaire. La conversation se tient entre une jeune femme (Alice) qui décide d’aller confronter brutalement Isabelle, l’ancienne enseignante en études féministes de sa soeur (Léa) décédée d’une overdose six mois après avoir commencé à se prostituer. Alice accuse Isabelle et le féminisme qu’elle défend d’avoir causé la mort de sa sœur, en s’appuyant sur un argumentaire abolitionniste agressif et méprisant. Le personnage d’Isabelle, censé porter l’argumentaire pro-travail du sexe, est discrédité dès la quatrième de couverture et tient des propos douteux. Elle ne cesse de brandir le concept de l’agentivité comme seul drapeau blanc pour défendre le travail du sexe dans ses échanges. Et c’est pourtant cette même agentivité qui nous est enlevée lorsqu’elle suggère que souvent, en tant que travailleuse du sexe, «c’est tout ce qu’il nous reste1» et «qu’on ne peut pas [nous] voler ça2». En effet, une telle affirmation retire aux travailleur-euse-s du sexe toute forme d’agentivité en nous victimisant et en dressant un portrait misérabiliste de notre réalité. L’histoire de Léa, décédée après avoir été enrôlée dans un réseau de proxénétisme, inspirée par la vraie vie de femmes ayant été victimes de coercition, d’extorsion, d’abus et d’agressions est valide et alarmante. Il est nécessaire de parler de cette réalité, de la dénoncer. De crier haut et fort qu’en tant que femmes dans un système patriarcal machiste et oppressif, nous avons vécu et vivons encore aujourd’hui des violences sexuelles épouvantables. Dans ce système-là, la violence, comme tu le dis, est partout. Elle est intersectionnelle. Mais je suis tellement à boute que ces histoires d’exploitation fassent systématiquement office de représentation pour la prostitution en général, invalidant au passage toustes celleux pour qui l’expérience du travail du sexe est ordinaire ou carrément positive. Les expériences banales ne sont généralement pas répertoriées publiquement ou sont étiquetées comme des cas isolés et cela crée une image déséquilibrée et faussée de nos réalités. Car si l’on nous montre des reportages de Radio-Canada sur des sugar babies manipulées et abusées ou sur des femmes agressées et tuées, on doit aussi nous montrer l’histoire de la dame de 45 ans qui roule sa bosse tranquille depuis 20 ans et de celleux pour qui le travail du sexe est un moyen de s’émanciper et de mener une bonne vie.

Clarifier la différence entre échanges de services consensuels et exploitation sexuelle, une bonne fois pour toute, permettrait de mieux combattre les proxénètes et de lutter plus efficacement pour enrayer le trafic humain. Par la même occasion, les TDS3 bénéficieraient de meilleures conditions pour s’organiser et assurer leur santé et leur sécurité au travail. Parce qu’il est vrai que c’est un métier intense qui n’est pas fait pour n’importe qui. Le cliché de l’argent rapide et facile est absolument absurde. Sex work is work. Les enjeux de sécurité sont multiples et de fortes aptitudes relationnelles, communicationnelles et entrepreneuriales sont nécessaires. Il m’apparaît donc évident que toute l’énergie utilisée pour discréditer les TDS et tenter de les faire disparaître serait beaucoup plus utile si elle servait plutôt à donner de bons outils de travail et à établir un cadre légal et social autonomisant et sécuritaire pour elleux. C’est infantilisant de laisser entendre à qui que ce soit qu’on est mieux placé·e qu’ellui pour faire des choix concernant sa propre vie. L’abolition de la prostitution dans le monde est une fable légale et théorique qui ne fonctionne que sur papier. Je vois difficilement comment l’État pourrait contrôler la prise d’action individuelle des TDS et de leurs corps sans tomber dans la répression et dans le totalitarisme. Et bien qu’il soit effectivement plus que nécessaire de trouver les moyens de venir en aide aux femmes en situation d’extrême pauvreté qui se prostituent pour survivre, il faut reconnaître que la précarité sociale et économique existerait encore même si la prostitution était rendue complètement illégale et/ou disparaissait magiquement. On ne peut que rendre la vie des TDS plus difficile en les stigmatisant et en travaillant contre elleux et leurs clients. Comme avec l’avortement, qui ne pourra jamais être totalement banni mais qui peut assurément être dangereux lorsque pratiqué dans de mauvaises conditions, je crois que la prostitution au Canada devrait être décriminalisée4 pour permettre aux TDS de s’organiser selon leurs besoins, qu’iels connaissent bien, et de créer des lieux, des formations, des syndicats permettant l’amélioration de leurs conditions de travail.

La paix des femmes, malheureusement, contribue encore à confondre volontairement échanges de services sexuels volontaires et consensuels et trafic humain. Parce que si je comprends bien, la pièce aurait été écrite à partir de seulement deux témoignages (K. et C., remercié-e-s à la fin de l’ouvrage) ? Il me semble qu’un échantillon de deux individus ne soit pas suffisant pour se faire une idée objective de la façon dont tout un milieu, qu’on ne connaît pas d’expérience directe, fonctionne. L’apport de ton amie Martine B.Côté, étudiante-chercheuse et militante abolitionniste ayant travaillé avec des personnes victimes d’exploitation, a sans doute été très pertinent. Si la pièce, et l’essai qui s’y rattache, affirmaient traiter d’exploitation et de trafic sexuel, ça irait. Mais parce que les ouvrages prétendent parler, « pour les femmes et contre le système qui les exploite5 », du concept de la prostitution en général, je trouve que les images chocs violentes et gratuitement véhiculées dans la pièce sont d’un ridicule éhonté et grossier6.

II me semble que cet empressement à conclure qu’utiliser son corps de manière sexuelle est automatiquement dangereux, douloureux, sale, déshonorable et honteux soit un relent des pensées catholiques désuètes qui jadis contrôlaient la morale sexuelle. Si on estime aujourd’hui que les femmes ont droit à leur autonomie corporelle et à leur liberté sexuelle, pourquoi est-ce que « se disloquer la mâchoire à force de faire des pipes7 » (ce qui déjà me semble être une expérience de violence sexuelle horrible ou une exagération stylistique mais pas une conséquence fréquente de pratiquer la fellation) serait un dessein pire que de se détruire les poumons en respirant des produits chimiques en usine, de s’exploser les vertèbres à force de soulever des gens pour les laver en centre hospitalier ou de se massacrer la santé mentale comme enseignante surmenée dans une école primaire ? Le système capitaliste patriarcal exerce une pression et un rapport de force économique et social sur toutes les femmes et toustes les travailleur.euse.s, indépendamment de leur domaine de travail. Ce que je veux exposer, c’est que la santé physique et psychologique de beaucoup de gens est menacée dans notre système. Les conditions de travail des personnes migrantes sont souvent comparées à de l’esclavage moderne. Le foyer moyen est pris à la gorge par le coût de la vie qui ne cesse d’augmenter. Dans ce contexte-là, la prostitution peut facilement être, pour certaines personnes, l’occupation la plus pratique et intéressante pour payer le loyer et l’épicerie. Ça peut aussi être une occupation intéressante simplement parce que la sexualité et le travail social (parce que je vous assure que des fois nous agissons vraiment comme intervenant-e-s sociales en bobettes) nous intéressent et nous stimulent plus que de travailler dans une quincaillerie, de faire des sushis ou d’être adjointe administrative dans une boîte de prod.

Depuis presque deux ans, je côtoie des femmes ordinaires, travailleuses autonomes dans l’industrie. Des étudiantes, des mères, des sœurs, des amoureuses, des infirmières, des graphistes, des musiciennes, des caissières. Pour certaines c’est un à côté, pour d’autres c’est du temps-plein. Dans la salle des employé-e-s, on se raconte nos histoires, on parle de nos clients. Des fois, on travaille sur nos ordinateurs en silence en attendant des rendez-vous, des fois on partage des collations et on rit fort. Dans la loge du strip-club, on jase avec le bouncer en se mettant du déodorant et on prend une pause pour souper. On travaille où on a choisi de travailler et dans les bonnes journées on gagne un très bon salaire. J’ai beaucoup d’ami.e.s qui travaillent en ligne, d’autres qui sont escortes indépendantes. Je connais un homme escorte pour femmes aussi. Tout le monde, nonobstant le genre, a besoin de contact physique. Tu serais surprise de savoir combien de gens dans nos entourages font ça mais restent anonymes par peur des représailles légales, du stigma et de la honte.

Pourquoi est-ce encore autant inconcevable aujourd’hui que ça ne soit pas humiliant et nécessairement traumatisant pour une femme de se faire rémunérer pour danser nue ou offrir des services sexuels? Pourquoi est-ce automatiquement choquant de suggérer l’image d’une femme qui fait plusieurs fellations dans la même journée? Tant qu’à moi, l’aboutissement de la révolution sexuelle féministe, c’est de reconnaître le trauma qu’on a vécu et de se donner les moyens, aussi diversifiés soient-ils, d’en guérir. Nos arrières-grands-mères et nos grands-mères, tenues de satisfaire sexuellement leurs maris et de faire des enfants même quand ça ne leur tentait pas. Nos grands-mères et nos mères et nous autres, qui vivons dans une société où la recherche scientifique sur les organes sexuels féminins est terriblement en retard comparée à celle sur les organes sexuels masculins. Nos mères et nos soeurs et nos filles et nous autres, qui devons encore faire nos propres recherches sur la contraception et qui craignons que le droit à l’avortement soit révoqué ici aussi. Pouvons-nous reconnaître notre trauma sexuel et travailler ensemble à notre guérison et à notre libération en respectant le rythme de chacune? Vivre et laisser vivre. Je comprends et je respecte que certaines femmes puissent se sentir rebutées et menacées par la sexualité telle que nous l’a inculquée le système hétéro-patriarcal. Parce que ce modèle-là est effectivement abusif, restrictif et menaçant pour nous. Mais tout en reconnaissant ça, pourrions nous aussi être capables de prendre soin de nous toustes en faisant preuve d’inclusion et de respect et en laissant à chacun-e la liberté de gérer l’usage de son corps comme bon lui semble? Si j’aime ça, moi, offrir du sexe, rémunéré ou gratuitement, avec mon corps, à moi, duquel je prends soin et qui m’appartient, à qui est-ce que je fais du mal? Mon corps continue de m’appartenir après ma journée de travail. Je fais du vélo avec, je flatte mon chat avec, je mange avec, j’écoute de la musique que j’aime avec, je m’entraîne avec, je prends un verre de vin avec. J’ai vendu un service mais pas mon corps. Se faire rémunérer pour performer la féminité et la sexualité hétéro-normative, c’est aussi s’immiscer dans l’institution pour l’abattre de l’intérieur je trouve. Parce que c’est reconnaître que les femmes ne doivent jamais rien aux hommes. Aucun travail sexuel et/ou relationnel. Aucun travail de care et de charge mentale assumée en trop. Qu’il y ait des personnes rémunérées pour offrir ce genre de services, tant qu’à moi, ça contribue aussi à une reprise de pouvoir. Pour éviter l’exploitation dont nous sommes toutes insidieusement victimes dans nos sociétés qui nous apprennent à combler les besoins des hommes gratuitement parce que «ça leur est dû».

Pour revenir à la pièce, je tiens à mentionner aussi les choses que j’ai aimées: tout d’abord, le fait de soulever le questionnement par rapport à l’autonomie corporelle dans le contexte du don d’ovule. C’est un sujet que je ne connaissais pas beaucoup jusqu’à tout récemment et il est clairement pertinent de se questionner là-dessus. Et deuxièmement, j’ai aimé le fait d’humaniser l’archétype du client à travers le personnage de Max. Bon, c’est certain que ce que je retiens, c’est que ce couple-là ne communique pas très bien et que Max a trahi son amoureuse. C’est pas le champion de l’histoire mettons. Mais je rebondis là-dessus pour glisser un mot sur les clients. Avant de commencer à travailler dans le domaine, je pensais que les clients seraient tous des gros colons machos sur la brosse ou des vieux pervers. Finalement, ces clients-là existent mais ils ne sont pas la majorité. Pis comme les massothérapeutes, les ostéopathes ou les tatoueur.euse.s, après un rendez-vous désagréable avec un mauvais client, je me prends la note de ne plus prendre ce client-là. En réalité, la majorité de mes clients réguliers sont du monde tout à fait normal. Des gens neuro-divergents ou en situation de handicap, des papas récemment divorcés, des jeunes insécures, des vieux veufs, des anciens combattants, des hommes en phase terminale pis des nouveaux arrivants qui, à cause des barrières culturelles et linguistiques, ont de la difficulté à rencontrer quelqu’un·e. Des gens avec des besoins humains. Des gens qui veulent des câlins, qui ont envie de jouir et d’être validés. Le patriarcat blesse aussi les personnes socialisées hommes. Tout le monde a besoin d’être éduqué et de guérir. Je suis de celleux qui croient en la capacité des gens et des sociétés d’apprendre de leurs erreurs et de s’améliorer. Je trouve que les moyens sont multiples pour changer les mœurs et faire cesser l’exploitation et la violence envers les femmes. Mais tout comme je ne crois pas que l’interdiction de l’offre ou de l’achat de services sexuels apprenne aux hommes à respecter et à prendre soin des femmes et d’eux-mêmes, je ne crois pas que ce soit la prostitution qui empêche les femmes d’avoir les mêmes privilèges que les hommes. La misogynie est partout. Dans le prix des produits genrés féminins, dans la grossophobie, dans le racisme systémique et dans la culture du viol. Elle est à l’intérieur même de nos relations intimes et de nos mariages. Elle est dans le système de justice déficient quand vient le temps de défendre les survivantes d’abus sexuel. La violence se retrouve bien au delà du concept de la prostitution, et je pense que le jour où la société respectera et prendra soin des prostituées comme de n’importe quelles autres femmes, nous aurons toustes gagné quelque chose.

Tu portes ton combat féministe dans ton art et moi aussi. Les féminismes et les vérités sont multiples, soit. Mais lire des propos comme ceux de Francine Pelletier, citée à la fin de ta pièce, qui suggèrent que les femmes font preuve de contradiction en choisissant « d’avoir l’air poupounes18 » ou de « choisir de rester à la maison pour élever leurs enfants19 », je trouve ça révoltant. Penser que les femmes ne peuvent pas performer une identité sexuelle ultra-féminine ou choisir de dédier leurs vies à leurs enfants, au risque de nuire à la cause féministe, ça appartient à une pensée féministe binaire et désuette. Ça met encore toute la pression sur les femmes, comme si peu importe leurs choix, la société leur en tiendra toujours rigueur. Mon combat féministe, je l’actualise sans cesse et je le mène sur tous les fronts. Dans ma vie personnelle et professionnelle. Dans la rue, dans mon lit, sur les réseaux sociaux. Mes chansons parlent de notre émancipation et j’utilise mes lieux de travail comme espace d’intervention directe. Je travaille avec mes jambes, mes aisselles et mon pubis poilu, mes cheveux rasés, et parfois, de longs ongles et de longs cils artificiels. Je me sens belle et entière. Je dis toujours ce que je pense. Je suis douce et tendre, mais je ne dépasse jamais mes limites : je suis ferme quand vient le temps de les faire respecter. Je combats, j’éduque et je jouis. Parfois au travail et toujours dans l’intime. Je jouis. Parce que je suis femme et que je m’appartiens. Que je suis une intellectuelle rigoureuse, une artiste passionnée, une amie fidèle, une amante investie, une féministe acharnée, une sœur bienveillante et une travailleuse du sexe douée et fière. Qu’on m’accuse de contradiction, je répondrai qu’il s’agit plutôt de liberté. Cultivée et entretenue dans l’adversité.

À la lecture de ta pièce, Véronique, je me suis sentie inconfortable et amère. Je suis d’autant plus bouleversée de m’imaginer que la pièce sera présentée en septembre à La Bordée. Je ne vois pas en quoi la présentation de cette œuvre fera du bien à qui que ce soit. Mais je peux voir en quoi elle fera du mal à un grand nombre de gens. Cette pièce transpire la peur, l’impuissance, la rage et la douleur, mais ne propose pas de solutions réalistes pour améliorer le bien-être de qui que ce soit. Cette pièce est porteuse de toutes sortes de sentiments que je partage face aux injustices et aux violences vécues par les femmes, mais elle aborde de manière tellement superficielle et partiale un sujet pourtant complexe, que son impact se fait déjà ressentir négativement dans ma vie personnelle et se fera nécessairement ressentir négativement dans celle de mes amies et collègues. Même si je ne partage pas vos opinions sur l’avenir de la prostitution, je tiens à souligner tout le bien que Martine et toi faites sans doute en écoutant et en aidant les victimes de violences sexuelles à sortir des situations violentes et à se reconstruire. Je vous remercie sincèrement d’être là pour ces femmes-là, mais vous exhorte aussi à considérer l’impact que peut avoir une pièce de théâtre telle que La paix des femmes sur l’imaginaire collectif. Car si nous trois sommes initiées au sujet de la prostitution et du trafic humain, la moyenne des gens est complètement ignorante de la réalité et des enjeux du milieu. La présentation d’une oeuvre aussi alarmiste et aussi peu nuancée aura, à mon avis, des répercussions morales dommageables à la cause des TDS, des femmes en situation de prostitution, particulièrement dans la ville de Québec et ses alentours. J’adresse donc cette lettre à toi, Véronique, et à toute l’équipe de production, afin de vous demander de prendre action en ouvrant un dialogue sain et diversifié avec notre communauté de TDS et en intégrant à la présentation de votre pièce d’autres témoignages et ressources informatives variées issues de notre communauté. Ce dont nous avons réellement besoin, ce sont des conditions de travail sécuritaires, de l’écoute, de la considération, de l’inclusion, de la justice et du respect.

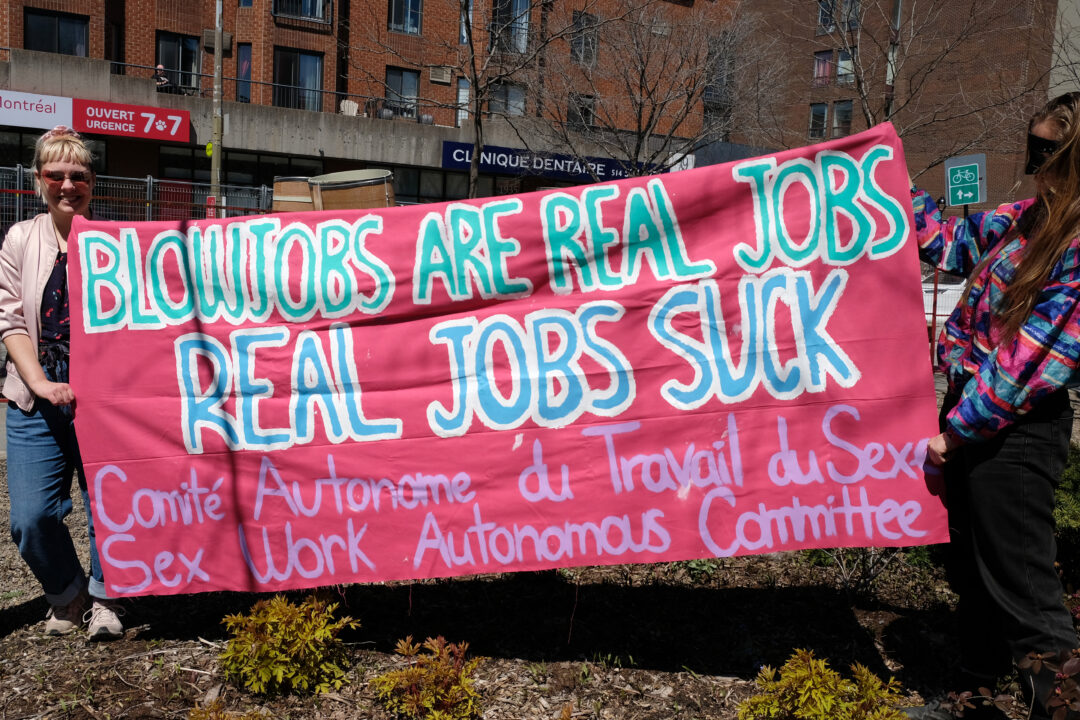

Je te fais parvenir cette lettre via le Comité autonome du travail du sexe (C.A.T.S), organisation auto-gérée dans laquelle je milite, afin de conserver mon anonymat. Merci de le respecter même si tu m’auras sans doute reconnue au ton très personnel de ma lettre.

Merci de m’avoir lu.

En espérant éveiller réflexion et compassion.

Maxime Holliday

25 juillet 2022